02/04/2020 - La start-up AtlasGO a été fondée par Thomas Querton, un bruxellois émigré à San Francisco, entouré d'amis rencontrés dans le cadre d’un séminaire dédié à l’entrepreneuriat social.

02/04/2020 - La start-up AtlasGO a été fondée par Thomas Querton, un bruxellois émigré à San Francisco, entouré d'amis rencontrés dans le cadre d’un séminaire dédié à l’entrepreneuriat social.

La solution innovante proposée par cette start-up à finalité sociale s’adresse aux particuliers et aux entreprises qui apprécient de se mobiliser à l’occasion d’événements de type ‘charity run’, en vue de collecter des fonds au profit de causes d’intérêt général.

Le support digital proposé par AtlasGO permet aux participants de se mobiliser dans le cadre d’un challenge sportif virtuel, donc sans nécessairement devoir participer physiquement un défi sportif – tels les 20 kms de Bruxelles – qui serait organisé à une date déterminée.

Using Business as a Force for Good

Le site d'AtlasGO présente le défi 'Our pledge' de la start-up.

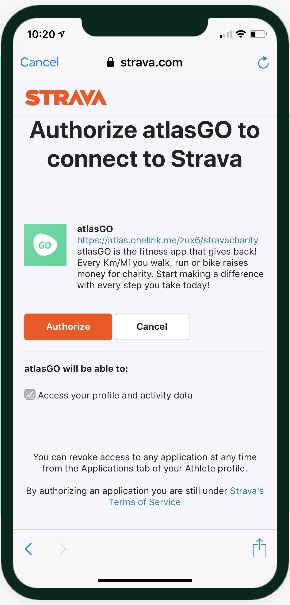

Le succès d’AtlasGO pourrait se voir renforcé par le partenariat signé au second semestre de l’année dernière avec la société Strava, une solution digitale dont les applications permettent aux sportifs de connecter leur compte Strava à diverses plateformes caritatives

Le succès d’AtlasGO pourrait se voir renforcé par le partenariat signé au second semestre de l’année dernière avec la société Strava, une solution digitale dont les applications permettent aux sportifs de connecter leur compte Strava à diverses plateformes caritatives

Bien que les résultats les plus significatifs engrangés à ce jour en termes de collecte de fonds l’aient été aux Etats-Unis, AtlasGO a également été testé par plusieurs entreprises belges, tel D’Ieteren, Degroof Petercam et Hoegaarden.

Action Damien

Cette année tant les sites tant d’AtlasGO (lien) que de l’Action Damien (lien) invitent les joggeurs épris de solidarité de se mobiliser dans le cadre d’un challenge sportif virtuel qui se déroulera en parallèle aux 20 kms de Bruxelles.

Sources

- La Libre Belgique

- 26/09/2018 – ‘La start-up belgo-américaine AtlasGo accélère le tempo’

- 11/09/2019 – ‘La start-up belgo-américaine AtlasGO lève 1 million de dollars pour la bonne cause’

- Site AtlasGO

Dans le courant du week-end du 14 et 15 mars, on pouvait croire que les effets du Coronavirus affecteraient surtout divers événements de collecte programmés sur les semaines suivantes.

Dans le courant du week-end du 14 et 15 mars, on pouvait croire que les effets du Coronavirus affecteraient surtout divers événements de collecte programmés sur les semaines suivantes.

Deux jours plus tard il apparaissait que les conséquences de la pandémie seraient durables, et qu'elles affecteraient toutes les organisations de solidarité dont les activités dépendent de la générosité publique.

MSF

Parmi les campagnes brutalement interrompues dès la mi-mars, on pourrait citer les campagnes de street fundraising ainsi que divers galas et autres événements de collecte qui sont traditionnellement programmés dans les semaines précédant Pâques.

Citons également l'importante action de sensibilisation et de collecte de fonds de MSF en faveur des victimes la crise humanitaire au Nord-Ouest de la Syrie (lien).

Entraide et Fraternité, Broederlijk Delen

La mobilisation des écoles, paroisses et groupes contribue à hauteur de 10% aux recettes d’Entraide et Fraternité (483.000 € en 2018).

Les collectes de Broederlijk Delen (646.000 €) représentent également 10% des recettes de cette ONG.

Ces deux opérations mobilisent chaque année la générosité des chrétiens francophones et néerlandophones durant les semaines de Carême.

Elles ne manqueront pas d'être pénalisées par la suppression des messes dominicales, la fermeture des écoles et la suspension des activités des mouvements de jeunesse.

Montée en puissance des dons en ligne

Nombre d’organisations font état de ce que les plateformes de dons en ligne ne génèrent qu’un nombre limité de dons, en dehors d’événements exceptionnels.

Nul doute que nombre de donateurs seront invités à exprimer leur générosité au travers des diverses plateformes de dons en ligne, tel que:

- Entraide et Fraternité

- Broederlijk Delen

- Médecins sans Frontières

-> Lien vers tous les articles 'Covid-19 & fundraising'

"Sinds vorig weekend staan in de keuken elf zakken met koeken voor consumptie of distributie klaar, volgende week komen daar twintig puntzakken gevuld met snoep bij, daarna volgt een tweede lading koeken.

"Sinds vorig weekend staan in de keuken elf zakken met koeken voor consumptie of distributie klaar, volgende week komen daar twintig puntzakken gevuld met snoep bij, daarna volgt een tweede lading koeken.

Ze moeten respectievelijk de werking van de voetbalploeg van onze zoon helpen financieren, het zomerkamp van de jeugdbeweging en de bosklassen van onze dochter.

Hoe je er vanaf raakt, doet er niet toe. Als het maar geld opbrengt.

(...) Nochtans vonden we ooit dat de bedelstaf maar beter door georganiseerde solidariteit vervangen kon worden."

Bron

Volledig artikel in De Standaard (7/03/2020) - 'In Vlam! reageert een redacteur op een nieuwsfeit dat haar niet onverschillig laat.'

Griet Plets: 'Bedelen voor het goede doel'

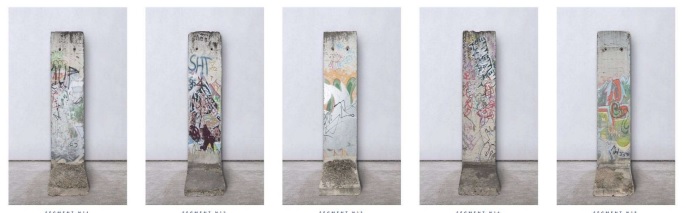

En clôture de l’édition 2020 de la Brafa, la vente aux enchères caritative de cinq segments originaux du Mur de Berlin, spécialement organisée pour célébrer cette 65ème édition, a connu un succès retentissant.

En clôture de l’édition 2020 de la Brafa, la vente aux enchères caritative de cinq segments originaux du Mur de Berlin, spécialement organisée pour célébrer cette 65ème édition, a connu un succès retentissant.

Avec 326.000 € recueillis, les attentes des organisateurs sont complètement dépassées: « Nous espérions atteindre 25.000 € pour chacun des segments et nous sommes bien au-delà pour chacun d’eux. Les enchères furent serrées jusqu’à leur conclusion finale. Nous avons reçu des offres d’enchérisseurs de Belgique mais aussi d’Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et même d’une université aux Etats-Unis », déclare Harold t’Kint de Roodenbeke, Président de la manifestation.

Les cinq bénéficiaires de cette opération (actifs dans les domaines de la recherche contre le cancer, de l’intégration des personnes handicapées et du patrimoine culturel) recevront respectivement: Hart voor Handicap (60.000 €), CAP48 (62.000 €), Musée Art & Histoire (64.000 €), Télévie – FNRS (70.000 €), Kom op tegen Kanker (70.000 €).

Les cinq bénéficiaires de cette opération (actifs dans les domaines de la recherche contre le cancer, de l’intégration des personnes handicapées et du patrimoine culturel) recevront respectivement: Hart voor Handicap (60.000 €), CAP48 (62.000 €), Musée Art & Histoire (64.000 €), Télévie – FNRS (70.000 €), Kom op tegen Kanker (70.000 €).

Ces cinq segments vont dès lors prendre le chemin de leurs nouveaux propriétaires domiciliés en Belgique mais également hors de nos frontières.

Source

Communiqué de presse Brafa (02/02/2020)

Flash-back 03/02/2020 - Un ancien article du Soir (lien) retrace l'histoire de la société Sopres, créée en 1975 à l'initiative d'un ingénieur belge qui mobilisa d’emblée ses collaborateurs sur une offre de services en gestion de bases de données.

03/02/2020 - Un ancien article du Soir (lien) retrace l'histoire de la société Sopres, créée en 1975 à l'initiative d'un ingénieur belge qui mobilisa d’emblée ses collaborateurs sur une offre de services en gestion de bases de données.

L’entreprise compta dès ses débuts plusieurs clients issus du monde associatif, dont la Croix-Rouge de Belgique et le WWF.

L’expansion foudroyante de la Sopres s’accompagna de rachats successifs. C’est à présent en qualité de filiale belge du réseau international Bisnode que cette société continue d’offrir une intéressante palette de services aux entreprises du secteur commercial autant que du secteur non-marchand.

Les principaux services susceptibles d’intéresser les associations actives en levée de fonds sont présentés au départ du lien suivant.

‘Voice of the consumers’

Bisnode propose également, depuis peu, divers outils qui visent à accroître sensiblement le pourcentage de participation des usagers aux enquêtes de satisfaction (lien).

On sait qu'un nombre croissant d'acteurs de la collecte souhaitent mieux connaitre les motivations de leurs donateurs soit actifs soit devenus inactifs. Une meilleure appréciation de leurs motivations permet d'identifier de nouvelles initiatives destinées à les fidéliser plus efficacement.

Une rapide recherche sur Internet permet d'identifier nombre d'ouvrages relatifs aux thématiques 'donor loyalty' et ‘life time value’.

Le séminaire de Fundraising organisé le 31 janvier dernier par Bisnode à l’attention des associations actives en levée de fonds avait été confié cette année à Rob Woods, consultant en fundraising et directeur de Bright Spot.

Le séminaire de Fundraising organisé le 31 janvier dernier par Bisnode à l’attention des associations actives en levée de fonds avait été confié cette année à Rob Woods, consultant en fundraising et directeur de Bright Spot.

Il avait pour titre: 'How to increase fundraising income with strategic peak moments.'

Nous résumons ci-dessous quelques-unes des idées développées par l'orateur du jour.

Try something different

Tout fundraiser reconnaîtra qu'il ne pourrait réussir à produire continuellement des messages résolument percutants, au point de toujours toujours captiver l’ensemble de leurs donateurs ciblés.

Rob Woods nous invite cependant à veiller à ce que notre plan de communication comprenne de temps à autre une initiative particulièrement originale - un message, une rencontre - qui réussira probalbement à réellement capter l'attention de nos interlocuteurs.

En d'autres mots: « Break the script more often: create peak moments, delight moments, great experience moments for your donors ».

Ces initiatives originales et stimulantes ne doivent pas seulement être conçues en vue de réactiver les donateurs devenus inactifs. Il est en effet au moins aussi utile d'investir du temps dans l'organisation de démarches innovantes destinées à renforcer l'adhésion de nos sympathisants les plus fidèles. Audace, créativité, originalité: exemples

Audace, créativité, originalité: exemples

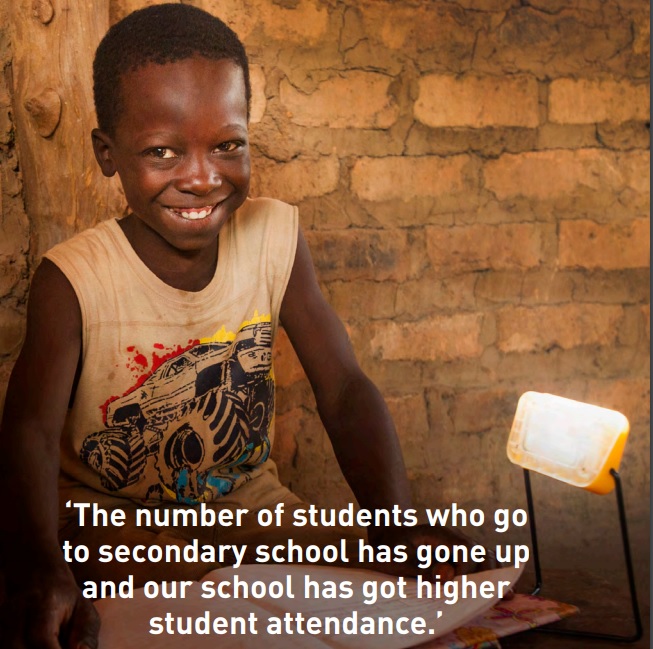

A titre d’exemple, Rob Woods cite l’exemple de l'ONG Solar Aid dont les projets visent à encourager la réussite scolaire de jeunes africains en distribuant des mini-lampes scolaires aux élèves qui habitent dans des régions dépourvues d’électricité.

Les dons de Solar Aid ont bénéficié d’une croissance rapide après que l’association ait distribué des exemplaires de cette petite lampe solaire à des donateurs qui s’en sont emparés pour mobiliser à leur tour leurs proches.

Nombre d’exemples similaires peuvent être évoqués, notamment à l'initiative d'ONG actives dans le domaine de la santé, dont le courrier adressé aux donateurs est parfois accompagné d'un objet symbolique qui illustre l'aide concrète que l'association offre aux bénéficiaires: petit sachet comprenant des sels de réhydratation orale distribués par Unicef, etc.

‘Do something that is more competitive’

En matière de prospection auprès d’entreprises, l’intervenant propose divers exemples de démarches particulièrement originales.

But de la manoeuvre: plutôt que d'envoyer un très classique dossier de demande, susciter l'étonnement et la curiosité de l'interlocuteur de manière à augmenter les chances d'obtenir un premier rendez-vous.

Rob Wood cite l’exemple de l’organisation britannique Scout Association dont la responsable 'Mécénat' est parvenue à attirer l'attention de la direction de la société Persil (savons de lessive) grâce à l'envoi d'un T-shirt scout qui était couvert de taches et comportaitl'inscription suivante: 'We've got big ideas for a national partnership between Persil & The Sout Association. We'd love to tell you about them'.

Rob Wood cite l’exemple de l’organisation britannique Scout Association dont la responsable 'Mécénat' est parvenue à attirer l'attention de la direction de la société Persil (savons de lessive) grâce à l'envoi d'un T-shirt scout qui était couvert de taches et comportaitl'inscription suivante: 'We've got big ideas for a national partnership between Persil & The Sout Association. We'd love to tell you about them'.

Mais si pareilles démarches audacieuses peuvent s’avérer payantes, on prendra soin de vérifier au préalable si l'extrême originalité de la démarche envisagée risque de susciter incompréhension et rejet.

De la créativité, mais également de la méthode

L'originalité de notre démarche nous aidera surtout à susciter l'intérêt et à capter l'attention de notre interlocuteur.

Toute sollicitation, par exemple auprès d'entreprises ou de 'grands donateurs' potentiels, nécessite par ailleurs, dans tous les cas de figure, le respect de règles de base que Rob Woods résume comme suit:

- Be brief (set the frame)

- Understand. Find out about them

- Match. Talk about things they are interested in, in a way most likely to connect.People don’t buy products or services, they buy feelings and identities.

Soyons conscients que notre interlocuteur se mobilisera peut-être pour partie grâce aux arguments rationels que vous exposerez, mais surtout en fonction de son ressenti émotionel ou affectif: "People don’t buy products or services, they buy feelings and identities".

Pour plus d'information

-> Agence Bright Spot (Rob Woods)