Interpellation collective de trois médias: où va l'argent des donateurs ?

"Il faut encore donner. La plupart des associations font un travail excellent."

15/12/2021 - “Il faut encore donner. La plupart des associations font un travail excellent. Mais il convient de bien vérifier à qui on donne »“

Cette injonction positive clôturait l’émission #Investigation de la RTBf du 8 décembre, intitulée ‘Dons aux pauvres, l’étrange disparition’.

L'enquête collaborative, menée de concert par les hebdomadaires Knack et Le Vif ainsi que le magazine #Investigation (RTBf), a été réalisée grâce au soutien du Fonds pour le journalisme et du Fonds Pascal Decroos.

Les trois médias précités ont publié simultanément, au alentours du 8 décembre dernier, les conclusions de deux enquêtes distinctes menées auprès des associations Poverello et Raphael.

Asbl Poverello

L’asbl Poverello dispose d’une quinzaine d’antennes locales, situées majoritairement en Flandre, toutes animées par des bénévoles. Les équipes proposent une aide alimentaire, des repas chauds et parfois des possibilités d’hébergement.

L’asbl Poverello dispose d’une quinzaine d’antennes locales, situées majoritairement en Flandre, toutes animées par des bénévoles. Les équipes proposent une aide alimentaire, des repas chauds et parfois des possibilités d’hébergement.

Les investigations des journalistes ont pu établir, sur base des comptes de l’association, que les dons et legs génèrent une recette annuelle d'environ 900.000 euro. Plutôt que de financer l'amélioration du fonctionnement des activités sociales, ces contributions servent principalement à gonfler un fonds de réserve de plus de 14 millions d’euro.

Cette accumulation de ressources financières inexploitées est dénoncée par les bénévoles de l’association, qui dénoncent l’absence chronique d'investissements pour la rénovation des infrastructures délabrées où sont accueillis les usagers de l’association.

Il apparaît en outre que l’asbl dispose d’un parc immobilier particulièrement important et disparate, qui comprend notamment l’exploitation d’un centre d’équitation situé à daverdisse, dont la clientèle n’est depuis longtemps guère issue de milieux modestes.

Les demandes d’éclaircissements adressées par les journalistes à Johan van Eetvelde, directeur de l’association, n’ont dans un premier temps guère été suivis de réponses. Les explications ultérieures sont restées relativement évasives.

Asbl Raphael

Le second reportage que les trois médias précités ont diffusé au même moment concerne un dossier distinct, relatif cette fois au fonctionnement de l’asbl Raphael.

Le second reportage que les trois médias précités ont diffusé au même moment concerne un dossier distinct, relatif cette fois au fonctionnement de l’asbl Raphael.

Une congrégation religieuse avait fait don à cette association d’une ancienne clinique située à Anderlecht, en vue d’y développer un lieu d'hébergement pour personnes en situation d’extrême précarité. Il apparut quelques années plus tard, après la disparition du fondateur, que la survie de ce projet d’habitat à finalité sociale nécessitait d’importants travaux de rénovation que cette ASBL ne pouvait financer à elle seule.

Une solution fut trouvée du côté de l'Archevêché de Malines-Bruxelles, qui était déjà mobilisé sur un important projet de logements à finalité sociale - le projet Bethleem - et paraissait en mesure de négocier l'indispensable prêt bancaire destiné à financer cette rénovation.

L'Archevêché reçut dès lors ce bâtiment en donation dans le cadre d'un contrat dans lequel l’enquête journalistique a cru détecter un conflit d’intérêt.

Le reportage dénonce par ailleurs, sur base des témoignages de trois usagers, divers agissements inappropriés ou frauduleux à charge de la directrice de ce lieu d’hébergement.

ASBL Raphael: limites du travail d'investigation

Il est possible que le travail d'investigation journalistique concernant l'asbl Raphael ait identifié l'un ou l'autre dysfonctionnement dans ce projet immobilier assez complexe. D'aucuns regretteront cependant diverses allégations peu étayées ou gratuites, telle l'affirmation comme quoi "cet investissement sur le long terme va devenir rentable pour l’Eglise et contribuera donc à son enrichissement."

Eric de Beukelaer, vicaire général du diocèse de Liège, note dans son Blog du 8 décembre: 'Tout comme le chasseur a envie d’attraper sa proie, il n’est pas facile pour un journaliste ayant passé des mois à suivre un dossier, de conclure que tout compte fait, il n‘y a pas grand-chose. Du coup, la tentation est grande de scénariser et de dramatiser.'

Sources

- RTBf – La Prenière (8/12/2021) - #Investigation : ‘Dons aux pauvres, l’étrange disparition’ (lien)

- Le Vif – L’Express (8/12/2021) – ‘Travail forcé, sans-abri remis à la rue, financement d'un divorce... Les étranges affaires de l'Eglise’ & 'Poverello, des dizaines de millions inutilisés’ (lien)

- Knack (8/12/2021) – ‘De vraag van 14 miljoen: waar is het geld van Poverello? (lien)

Réactions

- Communiqué de presse de l’asbl RAFAEL : ‘Raphael : un projet honnête de logement pour les pauvres à Bruxelles' (lien)

- Cathobel (10/12/2021) - 'Projet Rafaël: l’autre enquête' (lien)

- Eric de Beukelaer: '#Investigation: boule puante de Noël.' (lien)

- Scandale Rafaël : les journalistes du Vif, de Knack et de la RTBF (#Investigation) réagissent aux déclarations de l’Eglise (lien)

- Communiqué de l'AERF (08/12/21) : 'La confiance se mérite. L'importance de l'éthique et de la transparence.' (lien)

- Bericht van de VEF (08/12/2021): 'Vertrouwen moet je verdienen. Het belang van ethiek en transparantie.' (link)

______________________________

-> Prochain workshop en présentiel: 'Collecte de fonds: les fondamentaux' (deuxième semestre 2022) (lire)

-> Actu belge: tous les articles

-> Actu internationale: tous les articles

We thank our partners

Peut-on quantifier l'impact de la professionnalisation de la collecte ?

Conclusions contestables d’une recherche de la HoGent

27/12/2021 - Les fundraisers du Nord du pays bénéficient depuis presque dix ans d'une intéressante offre de formations en levée de fonds, organisées à l’initiative de HoGent ainsi que de la Fundraisers Alliance Belgium.

27/12/2021 - Les fundraisers du Nord du pays bénéficient depuis presque dix ans d'une intéressante offre de formations en levée de fonds, organisées à l’initiative de HoGent ainsi que de la Fundraisers Alliance Belgium.

-> Prochaines formations HoGent (lien)

-> Prochaines formations Fundraisers Alliance Belgium (lien)

A raison, ces deux structures n’ont de cesse de plaider en faveur d’un renforcement de la professionnalisation des métiers de la collecte.

Mais voici que dans le cadre d'une recherche publiée en décembre dernier - que nous résumons dans un autre article (lien) - ce plaidoyer s’accompagne d’un argumentaire qui ambitionne de démontrer, chiffres à l'appui, l’efficacité du fundraising professionnel. La recherche HoGent propose à cet effet un large éventail de corrélations qui entendent illustrer un lien de cause à effet entre deux catégories de variables:

La recherche HoGent propose à cet effet un large éventail de corrélations qui entendent illustrer un lien de cause à effet entre deux catégories de variables:

- d’une part divers indicateurs du degré de professionnalisation du fundraiser ou de l’organisation qui l’emploie: présence d'un fundraiser formé, d’un plan stratégique de collecte de fonds, ou encore d’un CRM

- d’autre part le volume des recettes ‘Dons & Legs’ ainsi que leur degré de croissance sur la période 2019-2020.

Fundraising professionnel et hausse des dons et legs : peut-on chiffrer le lien ‘cause à effet’ ?

Davantage de formation ou qualification, donc davantage de recettes ?

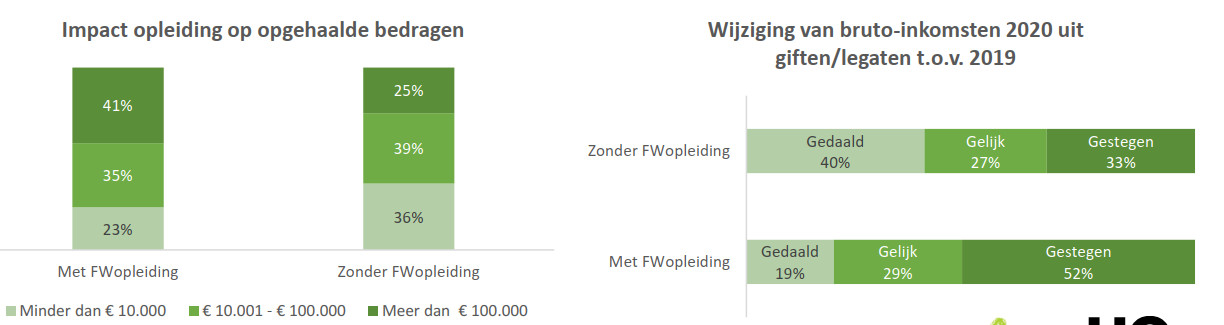

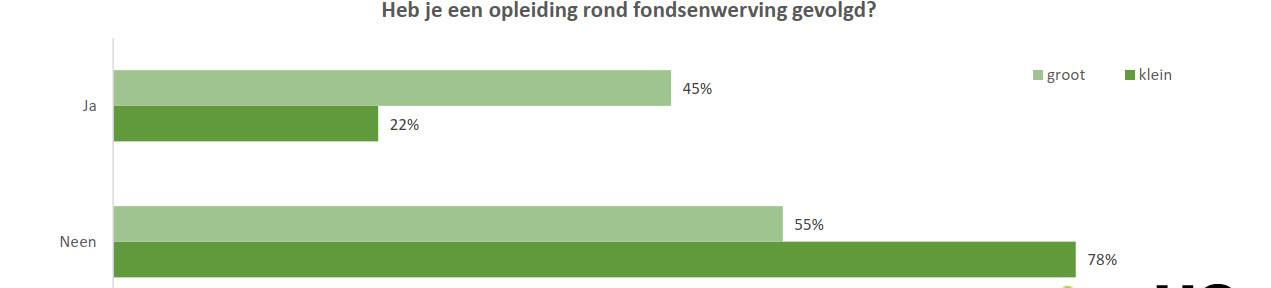

La démonstration de l'enquête HoGent est illustrée par un premier tableau (ci-dessous, tableau de gauche) qui fait valoir que 41% des fundraisers bénéficiaires d’une formation sont à l’œuvre dans des organisations qui collectent plus de 100.000 € euros, alors que leurs collègues moins formés ne collectent ce montant supérieur à 100.000 euros que dans 25% des cas.

De même, le tableau de droite indique que sur la période 2019-2020 les organisations qui disposent d'un fundraiser formé ont bénéficié plus souvent (52% des cas) d'une hausse des recettes ‘Dons & Legs’ durant la première année Covid que celles qui ne comptent pas de fundraiser formé (33%).

La présence d'un plan stratégique ou l'utilisation d’un CRM produirait-elle davantage de dons et legs ?

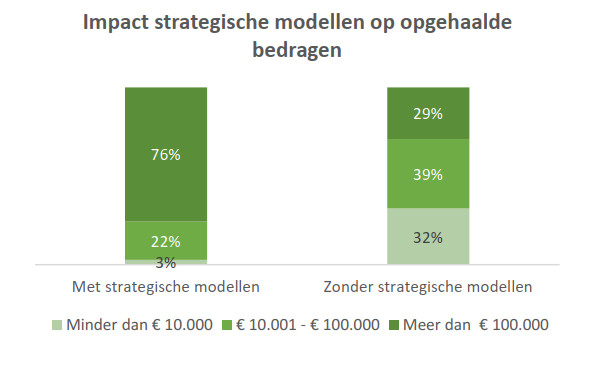

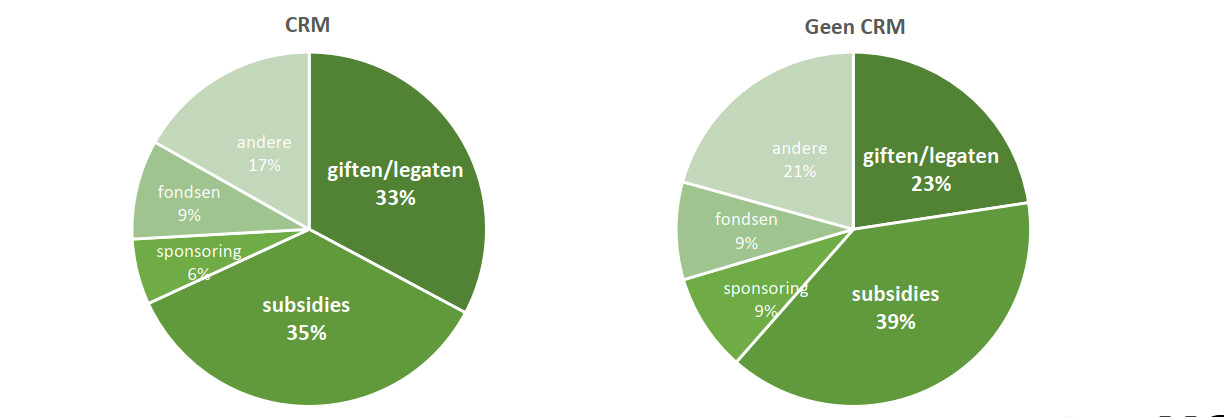

D'autres tableaux du rapport Hogent (confer visuel ci-dessus) tendent à démontrer que la présence d'un plan stratégique de collecte de fonds, ou encore celle d'un software de type CRM, contribue à produire une collecte de fonds plus importante.

Nombreuses erreurs d'interprétation

Ces diverses preuves d'une relation de cause à effet entre professionnalisation de la collecte et montants collectés devraient à priori remplir d'aise les professionnels de la collecte de fonds, qui professent à raison que leurs compétences contribuent à booster la générosité de nos concitoyens.

Une analyse rigoureuse de la démonstration proposée par la recherche HoGent démontre malheureusement le caractère peu scientifique du raisonnement proposé.

Rappel essentiel: depuis longtemps, les grands acteurs de la levée de fonds collectent davantage, et sont plus résilients

Concernant un éventuel lien de causalité entre les indicateurs ‘formation’ et ‘recettes Dons & Legs’, il importe évidemment de tenir compte du contexte suivant:

1. Les grandes organisations comptent davantage de fundraisers formés que les plus petites structures, une évidence confirmée par l'étude HoGent (tableau ci-dessous).

2. Depuis longtemps déjà, c'est-à-dire depuis une époque où les formations en collecte de fonds existaient à peine, les grands acteurs de la collecte bénéficiaient déjà d'atouts structurels majeurs - tel par exemple de nombreux contributeurs en dons et legs et une capacité à investir en outils de collecte - qui leur assuraient des recettes plus élevées ainsi qu'une meilleure résilience en temps de crise.

Il n'est donc intellectuellement guère correct - comme le propose l'étude Hogent - d'isoler séparément une variable spécifique, telle la présence d'un fundraiser formé, pour l'associer dans une relation de cause à effet au volume important des recettes 'Dons & Legs' ainsi qu'à la résilience plus forte de ces organisations en période de pandémie.

A suivre le raisonnement de l'équipe Hogent on pourrait probablement démontrer que les grandes organisations, davantage abonnées au mensuel néerlandais 'Vakblad Fondsenwerving', collectent en règle générale davantage de dons en legs !

Impact d'un plan stratégique ou l'utilisation d’un CRM

Les conclusions du rapport HoGent ne paraissent pas davantage crédibles dans le cas d'autres tableaux récapitulatifs qui soulignent par exemple que les organisations qui disposent d'un plan stratégique de fundraising, ou celles qui utilisent un software CRM (confer visuel ci-dessous) collectent davantage de dons et legs.

Le tableau ci-dessous est accompagné de l'affirmation suivante: 'Het hebben van een CRM-systeem heeft een positief effect op giften en legaten':

Les résultats affichés ne sont pas faux, mais omettent de préciser que ce sont principalement les associations qui disposent d'un niveau plus important de collecte de fonds qui peuvent plus facilement envisager l'acquisition d'un software de type CRM.

Mieux vaut donc manier les relations de cause à effet avec prudence, en ayant en mémoire l'histoire de la poule et de l'oeuf!

Impliquer plus directement les associations concernées dans les travaux de recherche ?

Les publications de la cellule Fondsenwerving HoGent suscitent régulièrement des critiques concernant la validité scientifique de certaines conclusions.

Ainsi une édition précédente du Legatenbarometer suggérait fort imprudemment une relation de cause à effet entre la participation de certaines organisations à la campagne de promotion Testament.be et les résultats qu'elles engrangeaient en conséquence en termes de recettes 'Legs' (lien). Or ces recettes étaient fort probablement déjà fort élevées dès avant que ces grands acteurs de la collecte aient rejoint cette campagne nationale.

Dès lors que ces coûteux travaux bénéficient de financements publics, on apprécierait que le choix des thèmes de recherche et des méthodes d'enquête de la HoGent soit défini de manière plus rigoureuse, par exemple en bénéficiant de l'expertise de la plateforme nationale des acteurs de la collecte (AERF - Association pour une Ethique en Récolte de Fonds).

Source

HoGent (dec. 2021) 'Fondsenwerving in België: resultaten onderzoek 2020' (lien)

Mise à jour (18/01/2022) - L'équipe HoGent communique qu'un rapport complet, publié plus tard dans l'année, apportera des réponses aux questions soulevées dans le présent article. Nous en rendrons compte en temps utile.

______________________________

-> Prochain workshop en présentiel: 'Collecte de fonds: les fondamentaux' (deuxième semestre 2022) (lire)

-> Actu belge: tous les articles

-> Actu internationale: tous les articles

We thank our partners

Compte-rendu du Congrès AERF/VEF: 25 ans d’éthique et Bonnes pratiques

25 ans d'Ethique et de Bonnes Pratiques

25 jaar Ethiek en Goede Praktijken

19/10/2021 – L’AERF (Association pour une Ethique en Récolte de Fonds) a célébré son vingt-cinquième anniversaire à Leuven, le 13 octobre dernier.

Près de cent cinquante professionnels de la collecte de fonds ont participé à divers ateliers dédiés aux plus récents thèmes d’actualité : fundraising digital, RGPD, etc.

Erik Todts, Président du C.A., proposa en début de matinée un rappel du contexte historique qui amena quelques dizaines d’organisations caritatives à lancer une plateforme commune dédiée à la thématique de l’éthique en collecte de fonds.

Années '80

C’est à partir des années ’80, et plus particulièrement à la suite de la première campagne Live Aid lancée en 1984 à l’initiative de la BBC (lien), que diverses techniques de recrutement de donateurs - tel notamment le direct mail – furent exploitées de manière plus professionnelle et intensive.

Médecins sans frontières figura parmi les principales organisations en forte croissance au cours de ces années.

Nombre d’organisations confièrent une partie des activités de levée de fonds à des sous-traitants commerciaux.

Le lancement spectaculaire de diverses campagnes d’appels aux dons suscita l’intérêt de nombreux médias. Ceux-ci se firent également l’écho de questions concernant la tonalité misérabiliste de certains messages, ou la destination des fonds récoltés.

Les pouvoirs publics n’exerçaient à cette époque qu’un contrôle limité sur la transparence des organisations actives en levée de fonds, dont les coûts ne pouvaient à cette époque ne pas excéder 20% des recettes.

S'auto-réguler plutôt que subir un contrôle étatique tatillon

C’est dans ce contexte que plusieurs acteurs de la collecte jugèrent plus approprié de favoriser la mise en place d’une structure d’auto-régulation du secteur, plutôt que d’être confronté au risque d’un contrôle étatique trop pointilleux.

L’AERF encouragea cependant dès sa création diverses initiatives parlementaires destinées à renforcer l’éthique et la transparence financière en matière de levée de fonds. Ce fut notamment le cas des propositions de loi déposées à l’initiative de Denis Grimberghs (CDH).

Les organisations affiliées à l’AERF se mobilisent sur plusieurs fronts, au nombre desquels :

- un plaidoyer en faveur de la suppression de la taxation sur les legs (liens)

- qualité des messages d’appel à la générosité : rejet des messages culpabilisants, convaincre le donateur de ce qu’on se sent bien quand on partage,

- transparence financière : présentation analytique commune des recettes et des dépenses de chaque organisation, dans le cadre d’un tableau de synthèse publié notamment sur le site de l’AERF.

Prochaines étapes

Le bilan global de l’AERF n’est, au terme de ce premier quart de siècle, que partiellement positif.

Nombre de chantiers sont inachevés :

- le secteur des organisations actives en levée de fonds peine à se choisir une dénomination commune : convient-il d’adopter – à l’exemple des ANBI néerlandaises – le concept d’organisations oeuvrant en faveur de l’intérêt sociétal, ou l’expression - également d’origine néerlandaise - ‘goede doelen’ dont la traduction ‘bonnes causes’ ne convainc pas tous les francophones ?

- Le sigle AERF s’avère nettement moins explicite que les labels en cours dans d’autres pays, tel ‘Don en confiance’ (France). Il est de ce fait probablement peu connu des donateurs.

- Bien que de sérieux efforts ont été consentis par les organisations membres en termes de transparence financière, peu de donateurs semblent réellement intéressés à exercer leur droit de regard sur la manière dont leurs dons sont utilisés.

- Il se peut que les efforts de transparence de l’AERF aient été trop exclusivement focalisés sur une présentation détaillée des données financières, et moins sur l’analyse de l’impact réel des projets mis en œuvre.

- Le dialogue avec les autorités publiques reste difficile, comme en témoigne la décision brutale – sans concertation avec l’AERF - des autorités de la Région flamande concernant la suppression de fait du legs en duo.

Articles complémentaires concernant cette thématique - Bijkomende artikels over dit onderwerp

- 'Peu d’efforts collectifs pour encourager la générosité des Belges' (lien)

- '1996-2021: l'Association pour une Ethique en Récolte de Fonds a 25 ans' (lien)

______________________________

-> Prochain workshop en présentiel: 'Collecte de fonds: les fondamentaux' (deuxième semestre 2022) (lire)

-> Actu belge: tous les articles

-> Actu internationale: tous les articles

We thank our partners

Broederlijk delen: éthique de la collecte et politique en matière d'intégrité

Des engagements précis dans divers domaines

19/10/2021 – Le secteur des organisations actives en levée de fonds compte peu de structures qui aient pris la peine de définir et de documenter leur politique en matière d’intégrité.

19/10/2021 – Le secteur des organisations actives en levée de fonds compte peu de structures qui aient pris la peine de définir et de documenter leur politique en matière d’intégrité.

Les initiatives que Broederlijk Delen a prises en cette matière ont fait l’objet d’une présentation détaillée dans le cadre du récent Congrès de l’AERF du 13 octobre dernier.

Ces engagements concrets pourraient inspirer nombre d'autres organisations.

Une charte

La politique en matière d’intégrité (‘integriteitsbeleid’) de l’association est définie avec précision dans le cadre d'une charte.

Par ailleurs diverses procédures ont été mises en place en vue de détecter d’éventuelles faiblesses au niveau de sa mise en application.

Elles ont par exemple vocation à prévenir des risques de fraudes - y compris auprès des organisations partenaires - ou à vérifier le respect de critères de sélection à observer dans le cas de partenariats avec le monde des entreprises.

Des règles spécifiques ont également été définies concernant l’acceptation de donations importantes.

‘Tone of voice’: priorité aux valeurs positives

‘Tone of voice’: priorité aux valeurs positives

Broederlijk Delen s’est dotée depuis une dizaine d’années d’un Code de conduite qui traite de la qualité des messages transmis aux donateurs.

Le nouveau ‘tone of voice’ entend résolument inciter les sympathisants à se mobiliser sur base de valeurs positives: ‘Wij zijn geboren delers’ (‘Nous avons vocation à partager’).

L'organisation se veut respectueuse vis-à-vis de ses donateurs ainsi que des bénéficiaires qui ne pourraient dès lors être décrits de manière misérabiliste.

Broederlijk Delen s’interdit de faire appel aux images et arguments culpabilisants.

Au contraire de ce que prétendent certains professionnels du fundraising, l'organisation estime que ces choix n’ont pas entrainé une diminution des recettes liées aux mailings.

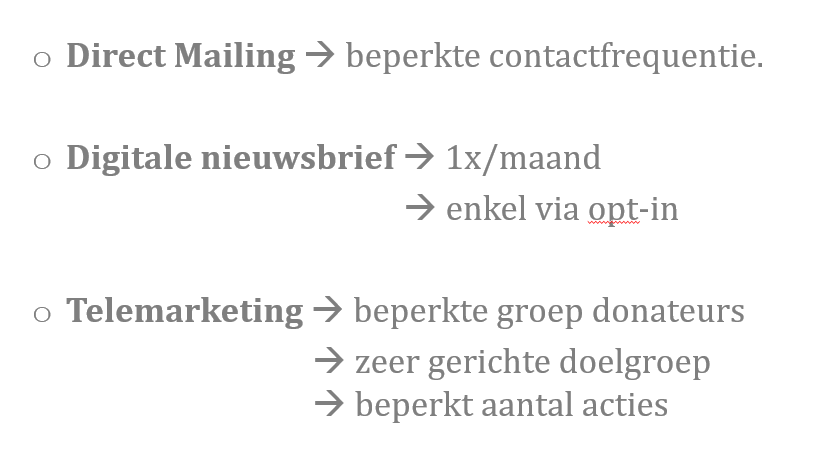

Autres engagements en matière de direct mail, transparence financière L’éthique de la collecte implique également le respect d’exigences strictes en termes de fréquence des appels à la générosité, notamment en matière de direct mail et en télémarketing.

L’éthique de la collecte implique également le respect d’exigences strictes en termes de fréquence des appels à la générosité, notamment en matière de direct mail et en télémarketing.

Broederlijk Delen publie ses comptes en conformité par rapport aux exigences de transparence financière définis par l’AERF, et s'est également soumis aux exigences de contrôle de qualité liés à l’octroi du label EFQM.

Le site de l’organisation consacre plusieurs pages aux informations susceptibles de répondre aux questions des donateurs concernant l’affectation de le leurs dons (lien).

Source

'Congres VEF 25' - Workshop 'Kwaliteit, ethiek en resultaat'

(Puhie Demaku, Teamleader Fundraising)

______________________________

-> Prochain workshop en présentiel: 'Collecte de fonds: les fondamentaux' (deuxième semestre 2022) (lire)

-> Actu belge: tous les articles

-> Actu internationale: tous les articles

We thank our partners

AERF: 25 ans d'Ethique et de Bonnes Pratiques

25 ans d'Ethique et de Bonnes Pratiques

25 jaar Ethiek en Goede Praktijken

19/10/2021 – L’AERF (Association pour une Ethique en Récolte de Fonds) a célébré son vingt-cinquième anniversaire à Leuven, le 13 octobre dernier.

Près de cent cinquante professionnels de la collecte de fonds ont participé à divers ateliers dédiés aux plus récents thèmes d’actualité : fundraising digital, RGPD, etc.

Erik Todts, Président du C.A., proposa en début de matinée un rappel du contexte historique qui amena quelques dizaines d’organisations caritatives à lancer une plateforme commune dédiée à la thématique de l’éthique en collecte de fonds.

Années '80

C’est à partir des années ’80, et plus particulièrement à la suite de la première campagne Live Aid lancée en 1984 à l’initiative de la BBC (lien), que diverses techniques de recrutement de donateurs - tel notamment le direct mail – furent exploitées de manière plus professionnelle et intensive.

Médecins sans frontières figura parmi les principales organisations en forte croissance au cours de ces années.

Nombre d’organisations confièrent une partie des activités de levée de fonds à des sous-traitants commerciaux.

Le lancement spectaculaire de diverses campagnes d’appels aux dons suscita l’intérêt de nombreux médias. Ceux-ci se firent également l’écho de questions concernant la tonalité misérabiliste de certains messages, ou la destination des fonds récoltés.

Les pouvoirs publics n’exerçaient à cette époque qu’un contrôle limité sur la transparence des organisations actives en levée de fonds, dont les coûts ne pouvaient à cette époque ne pas excéder 20% des recettes.

S'auto-réguler plutôt que subir un contrôle étatique tatillon

C’est dans ce contexte que plusieurs acteurs de la collecte jugèrent plus approprié de favoriser la mise en place d’une structure d’auto-régulation du secteur, plutôt que d’être confronté au risque d’un contrôle étatique trop pointilleux.

L’AERF encouragea cependant dès sa création diverses initiatives parlementaires destinées à renforcer l’éthique et la transparence financière en matière de levée de fonds. Ce fut notamment le cas des propositions de loi déposées à l’initiative de Denis Grimberghs (CDH).

Les organisations affiliées à l’AERF se mobilisent sur plusieurs fronts, au nombre desquels :

- un plaidoyer en faveur de la suppression de la taxation sur les legs (liens)

- qualité des messages d’appel à la générosité : rejet des messages culpabilisants, convaincre le donateur de ce qu’on se sent bien quand on partage,

- transparence financière : présentation analytique commune des recettes et des dépenses de chaque organisation, dans le cadre d’un tableau de synthèse publié notamment sur le site de l’AERF.

Prochaines étapes

Le bilan global de l’AERF n’est, au terme de ce premier quart de siècle, que partiellement positif.

Nombre de chantiers sont inachevés :

- le secteur des organisations actives en levée de fonds peine à se choisir une dénomination commune : convient-il d’adopter – à l’exemple des ANBI néerlandaises – le concept d’organisations oeuvrant en faveur de l’intérêt sociétal, ou l’expression - également d’origine néerlandaise - ‘goede doelen’ dont la traduction ‘bonnes causes’ ne convainc pas tous les francophones ?

- Le sigle AERF s’avère nettement moins explicite que les labels en cours dans d’autres pays, tel ‘Don en confiance’ (France). Il est de ce fait probablement peu connu des donateurs.

- Bien que de sérieux efforts ont été consentis par les organisations membres en termes de transparence financière, peu de donateurs semblent réellement intéressés à exercer leur droit de regard sur la manière dont leurs dons sont utilisés.

- Il se peut que les efforts de transparence de l’AERF aient été trop exclusivement focalisés sur une présentation détaillée des données financières, et moins sur l’analyse de l’impact réel des projets mis en œuvre.

- Le dialogue avec les autorités publiques reste difficile, comme en témoigne la décision brutale – sans concertation avec l’AERF - des autorités de la Région flamande concernant la suppression de fait du legs en duo.

Articles complémentaires concernant cette thématique - Bijkomende artikels over dit onderwerp

- 'Peu d’efforts collectifs pour encourager la générosité des Belges' (lien)

- '1996-2021: l'Association pour une Ethique en Récolte de Fonds a 25 ans' (lien)

______________________________

-> Prochain workshop en présentiel: 'Collecte de fonds: les fondamentaux' (deuxième semestre 2022) (lire)

-> Actu belge: tous les articles

-> Actu internationale: tous les articles

We thank our partners